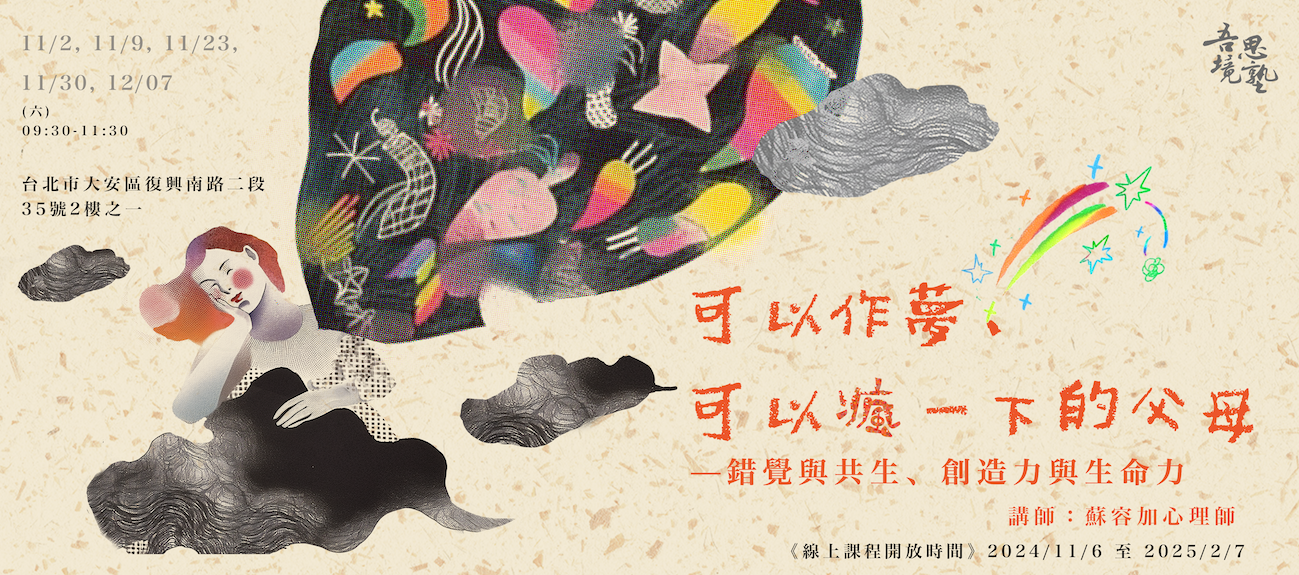

可以作夢、可以瘋一下的父母-錯覺與共生、創造力與生命力

人智學認為,讓小小孩活在夢幻中,不用理智或現實去”驚醒”他們,是對年幼心魂的重要保護。這讓我重新好奇起,關於” illusion”的意義。

雖然題目暫譯為錯覺,但illusion於我們內在,其實更接近是魔幻的過程,魔法般地將外面世界接收感官訊息轉成的夢境。我們的心靈透過illusion向外無限延伸。

Marion Milner說,「這個字確實暗示著我們與感受的外在對象有一個關係,即使那是一個幻想的對象」。對Milner而言,那是我們心靈走向外在的連結。但人會因為恐懼瘋狂而拒斥幻境,即使我們已身在其中。

Donald Winnicott提到,治療是讓不能玩的病人能夠玩。但一個人要怎麼有玩的能力?當我們不會玩時是發生了什麼事?治療師又能如何幫人重拾玩的能力?

孩子隨時在表現出活生生的生命力,大人們有時被它們滋養,有時卻想要壓制。時時刻刻都必須回應孩子生命力,這是非常辛苦甚至折磨的事,但若他說,他享受著當父母這個工作,這裡面條件是什麼?

關鍵也許在,父母養育孩子時能不能感受到自己再次獲得重新經歷生命的機會。當媽媽在30歲生下小孩,小孩1歲時,她有沒有辦法用31歲的能力同時去養外在和內在的1歲小孩,為她內在新生的生命力也提供一個夠好的環境,還是只感覺到無止盡地剝奪和消耗。

於是,若要談論illusion的意義,我想說,那是在人生最初期,父母與孩子心靈相遇時同步經驗著的一種創造性生命力,它在人與人的關係裡是相互培育的過程。透過內在幻象,我們的眼睛不僅只是看,而能看見。

父母(治療師)能否被孩子(個案)的瘋癲啟動,再次呼喚出自己的夢,碰觸自己的幻象和瘋狂,但同時也維持理性的秩序以及幫助孩子日後漸漸朝向分離的獨立。

這過程讓父母(治療師)回頭享受了第二次的童年。與第一次童年不同的是,第二次的童年連結了理性與瘋癲、連結內在與外在、連結主體與客體,原本已經被堅實的界限所劃分開來的兩個世界,可以在重新的融合和再次的分離中,互相認識、欣賞與流動,並在彼此的滋養中變得更加豐富。

【講師簡介】蘇容加心理師

【課程大綱】

《第一講》世界,我創造出來的

《第二講》現實與illusion的分界

《第三講》自由畫

《第四講》兩個世界,兩種經驗

《第五講》可以幻滅的條件 -媽媽,聖誕老公公長什麼樣子

關於這門課

【現場上課地點】台北市大安區復興南路二段35號2F-1

【合辦單位】臺灣精神分析學會

【學分申請】本課程已申請精神科醫師、諮商心理師、臨床心理師繼續教育學分。現場課程已通過:精神科專科醫師5學分、諮商心理師(專業課程)12學分、臨床心理師(專業課程)12學分。線上課程已通過:諮商心理師(專業課程)5學分、臨床心理師(專業課程)5學分。

【課程提供資料】本課程所提供之資料僅包含每堂課之課程投影片,並不提供每堂課內容之參考文獻。

【課前提問】本課程開放報名學員課前提問,歡迎學員來信 info@ianalysis.com.tw 針對課程相關議題提問,講師不會一一回應所有的問題,但會蒐集學員關心的議題並融入課程當中。

- 【線上報名】

-

2024年11/2, 11/9, 11/23, 11/30, 12/07,週六上午9:30-11:30,共五堂,每堂課2小時。

《線上課程開放時間》2024/11/6 至 2025/2/7

- 【費用】 全系列報名6,500元

- 1. 本課程提供過去曾參與吾境思塾課程之學員,以「舊生優惠」價報名。 2. 以學生價報名者請於現場簽到時出示公私立學校(不含空大/社大)之有效學生證,報名全程線上上課者,請email學生證照片檔或掃瞄檔為證。 3. 本課程與「臺灣精神分析學會」合辦,合辦單位會員可享優惠價報名。

- 【舊生優惠】全系列報名5,500元

- 【學生價】 全系列報名5,500元

- 【合辦單位人員優惠價】 全系列報名5,500元

- (各種優惠僅可擇一使用)

- 本課程適合助人工作者、學校老師、家長,以及對人的內在有興趣的民眾。

- 《1》本系列課程提供現場上課學員無法出席時線上錄影補課機會,有需要之學員請以email申請,謝謝! 《2》課程已全面使用電子發票,報名時請填妥二聯/三聯發票資訊,我們將於課前開立電子發票寄至您的電子信箱。

- 1. 為便於相關作業與場地人數限制,請事先報名;額滿即截止報名。

- 2. 報名與繳費:請於吾境思塾網站之線上報名系統報名繳費。

- 3. 課程開始前,報名及繳費完成後,7日內可全額退費,7日後可退費80%。 課程開始後,恕不退費。

- 4. 洽詢: e-mail : info@ianalysis.com.tw